- Услуги

- Цена и срок

- О компании

- Контакты

- Способы оплаты

- Гарантии

- Отзывы

- Вакансии

- Блог

- Справочник

- Заказать консультацию

Заказать консультацию

Государственная политика РФ в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

Государственная политика Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – государственная политика в области защиты от чрезвычайных ситуаций) является частью системы государственного управления в сфере национальной безопасности Российской Федерации и представляет собой совокупность мер, направленных на предупреждение или локализацию чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение угрозы жизни и здоровью граждан от поражающих факторов при чрезвычайных ситуациях и размеров ущерба от них.

Они способны привести к человеческим жертвам, нанести значительный ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, а также приводящие к значительным экономическим потерям и нарушению условий жизнедеятельности людей.

Основными угрозами, влияющими на состояние защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, являются:

- стихийные бедствия, в том числе вызванные глобальным изменением климата, активизацией геофизических и космогенных процессов;

- техногенные аварии и катастрофы, в том числе вызванные ухудшением состояния объектов инфраструктуры, а также возникшие вследствие пожара или стихийного бедствия;

- особо опасные инфекционные заболевания людей, животных и растений, в том числе связанные с увеличением интенсивности миграционных процессов и повышением уровня урбанизации.

К чрезвычайным ситуациям социального характера мы можем отнести:

- войны, террористические акты;

- локальные и региональные конфликты (межнациональные, межконфессиональные и др.);

- крупные забастовки;

- массовые беспорядки, погромы, поджоги;

- природные и техногенные катастрофы (пожары, наводнения, землетрясения, голод).

Выросшее за последние годы количество природных и техногенных катастроф, усиление экстремистской и террористической деятельности с большими человеческими жертвами и огромным материальным ущербом поставили проблемы внутренней безопасности населения в число важнейших и сложнейших проблем современного мира.

Проведение государственной политики по обеспечению безопасности населения Российской Федерации и защищенности критически важных и потенциально опасных объектов от угроз чрезвычайных ситуаций (ЧС) является важной задачей по реализации целенаправленной деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в сфере безопасности населения от угроз и ЧС.

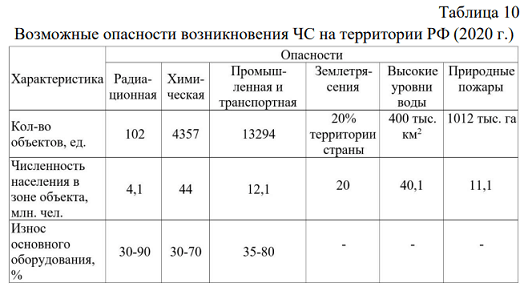

В настоящее время вопросам предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации уделяется значительное внимание как со стороны государства, так и со стороны общества, поэтому оценка рисков потенциальных опасностей для жизнедеятельности населения и территорий стала объектом государственного управления и общественного развития. Это обусловлено многими факторами, главным из которых является минимизация угрозы безопасности для общества и для России. В последние годы количество чрезвычайных ситуаций остается недопустимо высоким.

Современное общество постоянно сталкивается с внешними и внутренними факторами среды, которые представляют тот или иной уровень рисков и угроз интересам, ценностям общества, а главным образом, балансу безопасности всей общественной системы.

Необходимо учитывать, что безопасность является одним из ключевых факторов стабильного функционирования и развития общества. Реализация государственной политики обеспечения национальной безопасности возлагается на систему федеральных органов государственной власти, среди которых: федеральные органы безопасности, Вооруженные силы РФ, органы внутренних дел и внешней разведки, внутренние войска, службы обеспечения безопасного функционирования объектов промышленности, энергетики, транспорта и сельского хозяйства.

Причины роста чрезвычайных ситуаций:

- рост техногенных, экологических рисков, рисков от жизнедеятельности человека, развития науки, производства;

- снижение уровня экологической и биологической безопасности;

- низкий уровень научного и технического инструментария противодействия возникновению опасностей и ликвидации их последствий – снижение влияния государственного управления безопасностью в сфере производства;

- низкий уровень трудовой и технологической дисциплины на производстве в целом и в определённых специфических производственных направлениях в частности;

- высокий износ производственного оборудования, в сфере химического комплекса, нефтегазовой, металлургической и горнодобывающей промышленности;

- рост объемов перевозки и транспортировки, в том числе опасных и особо опасных грузов и продуктов, а также складирование и накопление вредных производственных отходов;

- отсутствие или слабая модернизации опасных технологических комплексов, участвующих в сложных технологических процессах;

- низкий уровень профессиональной подготовки сотрудников персонала различных промышленных предприятий, снижение уровня ответственности работников за обеспечение безопасности; – несвоевременное оснащение опасных производственных объектов современными новейшими устройствами и системами управления, средствами контроля, диагностирования, противоаварийной защиты и экстренной блокировки технологических процессов при возникновении аварийной ситуации;

- снижение надзора государственных служб за состоянием опасных объектов, находящихся в непосредственной близости от мест проживания населения и расположения различного рода инфраструктур.

Произошедшие за последние годы в различных субъектах РФ массовые природные пожары и наводнения с уничтожением жилых строений с гибелью людей и колоссальным материальным ущербом показали недостаточную подготовленность сил и средств МЧС России для ликвидации последствий стихийных бедствий.

Государственная политика в сфере защиты населения и территорий от ЧС включает следующие направления:

- совершенствование нормативно-правовой базы в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

- обеспечение необходимого уровня готовности систем управления, связи, информирования и оповещения, а также сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- осуществление государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с применением риск-ориентированного подхода;

- проведение мониторинга и анализа рисков природного, техногенного и иного характера и противодействие им;

- осуществление превентивных мер по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций, сохранению здоровья граждан, уменьшению размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и др.

Механизмы реализации государственной политики в области защиты от чрезвычайных ситуаций:

- нормативно-правовое и нормативно-техническое регулирование в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

- совместная деятельность федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

- проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в комплексе с мероприятиями по гражданской обороне.

В современных условиях развития государства и общества постоянно появляются новые риски, вызовы и угрозы в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Одно из направлений государственной политики в этой сфере – совершенствование единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, развитие современных механизмов управления рисками в чрезвычайных ситуациях с учетом вызовов и угроз национальной безопасности Российской Федерации.

Статьи по теме

- Система защиты населения в условиях чрезвычайных ситуаций в субъектах РФ

- Система управления чрезвычайными ситуациями в РФ

- Механизм антикризисного управления

- Государственная политика в условиях социально-экономического кризиса

- Индексы уровня жизни населения

- Основные количественные и качественные показатели устойчивости социальной системы

- Кондратьевские циклы

- Природа и фазы социально-экономических кризисов

- Полномочия органов государственного управления и местного самоуправления РФ в сфере предотвращения социальных рисков и социальных конфликтов

Полезные статьи

Узнайте цену услуг:

Узнай цену консультации

"Да забей ты на эти

дипломы и экзамены!”

(дворник Кузьмич)